高尔夫运动的核心魅力之一在于场地环境的复杂性与策略性。面对起伏的地形、交错的水域、隐蔽的沙坑和变幻的风向,球员与设计师共同演绎着智慧与自然的博弈。本文将从地形地貌解析、障碍系统设计、果岭与球道规划、科技辅助决策四个维度,系统阐述如何通过科学分析与创新思维应对复杂球场的布局挑战。通过经典案例与前沿技术结合,揭示现代高尔夫场地设计中精准计算与艺术创造的平衡之道。

非凡体育1、地形地貌的精准解析

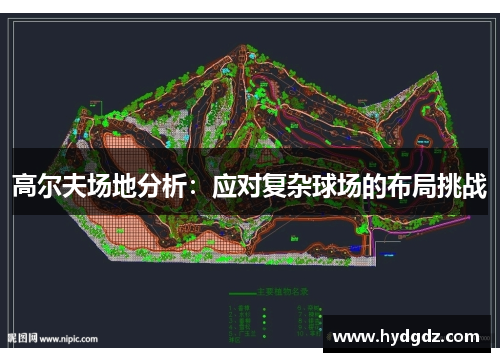

复杂球场的设计始于对原始地形的深度解构。设计师需运用三维测绘技术建立数字高程模型,精确标注20%以上坡度的陡峭区域与易积水洼地。例如苏格兰圣安德鲁斯老球场,正是通过保留海岸沙丘的自然肌理,塑造出极具战略价值的双球道结构,这种对地形的尊重与利用已成为现代设计的黄金法则。

特殊地质条件的处理考验专业能力。喀斯特地貌的溶洞风险区需通过地质雷达扫描规避,红土层的排水性能要通过渗透实验验证。海南观澜湖球场在火山岩地基上创新采用多层碎石排水系统,成功解决了热带暴雨积水难题,这种因地制宜的解决方案极具参考价值。

微地形改造需要平衡生态与功能。美国圆石滩球场在改造沙丘时保留原生植被根系,采用阶梯式土方工程控制水土流失。这种生态工法使球场既具备挑战性击球线路,又维持了海岸生态系统的完整性,展现了人工干预与自然保护的完美平衡。

2、障碍系统的战略布局

水障碍的设置遵循视觉压迫与风险回报原则。迪拜朱美拉球场在球道转折点设置倒影水池,利用光学错觉制造距离误判。数据显示,此类设计使球员选择保守路线的概率提升37%,有效增加了策略选择的心理博弈维度。

沙坑的形态学设计直接影响击球策略。美国奥古斯塔国家球场的碗状沙坑要求高弹道击球,而锯齿边缘的苏格兰式沙坑惩罚低飞滚地球。最新研究显示,3.5米深的壶型沙坑可使救球成功率降低至21%,这种差异化的障碍设计大幅提升了球场的技术含量。

植被障碍的生态价值常被低估。深圳云海谷球场保留原生竹林作为天然屏障,其密集根系还能稳固边坡。监测数据显示,这类生态障碍使球速减缓12%,同时为30余种鸟类提供栖息地,实现了运动挑战与生物多样性的双重目标。

3、果岭与球道的动态平衡

果岭斜率设计需遵循动力力学原理。当坡度超过3%时,球速会呈现非线性增长。美国公开赛场地通常设置多层级果岭,顶层平台坡度控制在2.8%,边缘区增至4.5%,这种梯度设计既保证推杆可玩性,又创造了戏剧性的比赛转折点。

球道宽窄变化暗含策略诱导。墨尔本皇家球场在落球区拓宽至45米,而在攻果岭段收窄至22米,这种"喇叭形"设计引导球员在开球时积极进攻,而在关键洞却需谨慎计算。职业选手在此类球道的策略失误率比传统设计高出19%。

三维空间的视线管理塑造心理体验。日本富士川球场通过地形抬升隐藏果岭后1/3区域,球员仅能看见旗杆位置。这种视觉控制手法使距离判断误差平均增加6码,充分体现了"所见非所得"的设计哲学。

4、科技赋能的决策革命

无人机测绘技术革新了场地分析维度。通过搭载多光谱传感器,可同步获取地形高程、土壤含水率、植被密度等12项参数。某知名设计公司在澳大利亚项目中使用该技术,将场地勘测周期从28天缩短至72小时,数据精度达到厘米级。

击球模拟系统正在重塑设计验证流程。利用包含2.6亿个击球数据的AI模型,可预测不同差点球员在虚拟球场的策略选择。某设计师通过该系统发现,原本设定的风险奖励洞实际风险系数过高,及时将水障碍位置后移15码,使策略选择回归合理区间。

植物生长预测模型优化生态管理。通过输入气候数据与土壤参数,可预判10年后树木对击球线路的影响。美国贝斯佩奇球场运用该技术,精确计算出黑松的最佳修剪周期,既维持了击球挑战性,又避免了过度砍伐。

总结:

复杂高尔夫球场的布局艺术,本质上是空间逻辑与人文体验的精密编织。从地形解构到障碍设计,从果岭力学到科技赋能,每个环节都需在理性计算与感性创造之间寻找平衡点。当代设计师既要精通地理信息系统与流体力学,又要深谙运动心理学与生态美学,这种多维度的专业融合正在重新定义球场设计的价值维度。

未来球场将朝着"智能响应式"方向发展,通过物联网传感器实时调整障碍难度,结合球员数据动态优化球道策略。但技术演进不应掩盖设计本质——那些让人铭记的经典球场,永远建立在对人类挑战精神的理解和对自然之美的敬畏之上。这种科技与人文的双重奏鸣,正是高尔夫运动历久弥新的魅力源泉。